Мировая пресса уже довольно продолжительное время просто «бурлит» Ираном и всем, что с ним связано. «Удар по Ирану», «военная операция против Ирана», «ядерная программа Ирана», «исламский Иран»… Запад периодически выступает с угрозами в адрес Тегерана, власти ИРИ пытаются дать достойный ответ, одновременно пустившись на поиск надежных союзников в этом нелегком противостоянии. Всей этой шумихе не видно ни конца, ни края. К чему может привести такая «забота» мирового сообщества об Иране, возможна ли эскалация ситуации и какое развитие может получить иранский сценарий – на эти и другие вопросы в интервью News.am отвечает известный российский эксперт, иранист Карине Геворкян.

7 июля 2012 г.

– Насколько реальным вы считаете возможный удар по Ирану в обозримом будущем?

– Любая военная операция против Ирана должна быть подготовлена, это как беременность – нужно девять месяцев. Если удар и будет, то, ориентировочно, он возможен только в августе. Но уже в ноябре в США пройдут президентские выборы. Сомнительно, чтобы власти США на этом фоне решились бить по Ирану. Кроме того, против военной операции выступает сам глава Пентагона Леон Панетта, о чем он неоднократно заявлял.

– Любая военная операция против Ирана должна быть подготовлена, это как беременность – нужно девять месяцев. Если удар и будет, то, ориентировочно, он возможен только в августе. Но уже в ноябре в США пройдут президентские выборы. Сомнительно, чтобы власти США на этом фоне решились бить по Ирану. Кроме того, против военной операции выступает сам глава Пентагона Леон Панетта, о чем он неоднократно заявлял.

– Министр обороны Панетта выступает против, госсекретарь Хиллари Клинтон – за. Кто возьмет верх?

– Возникает ощущение, что в стане демократов наблюдается некий раскол. Возможно, это борьба «нанайских мальчиков», может, и нет, а скорее всего мы наблюдаем одновременно за тем и другим. По каким-то вопросам эти два лагеря сходятся во мнениях, по другим – нет. Но тот факт, что Панетта предупреждал о реальных рисках этой операции, говорит о многом. Он выступал не ястребом войны, а голубем мира. Маловероятно, чтобы демократ Обама на пару с демократом Клинтон приняли такое решение.

– Кандидат на должность президента США от Республиканской партии Митт Ромни, выступая перед христианскими общинами Соединенных Штатов, заявил о необходимости «переписать» политику Обамы в отношении Израиля и делать все наоборот. В таком случае, если Обама, по-вашему, не намерен санкционировать удар по Ирану, может ли Ромни в случае своей победы избрать именно этот путь?

– Гадать сложно. Одно дело – предвыборные заявления, другое – реальная политика. Единственное, о чем можно говорить однозначно – США наращивают свое присутствие в азиатско-тихоокеанском регионе. Но наличие серьезного военного потенциала на Ближнем и Среднем Востоке не меняет дело. Чтобы достичь тех целей, о которых идет речь – успешная военная операция против Ирана – нужны сухопутные войска с 800-тысячным контингентом, которого просто нет. Кроме того, сегодня сложно представить, что на фоне плодящихся экономических проблем, растущей безработицы и прочих отрицательных явлений американцев удастся убедить, что США должны ввязываться в очередную военную кампанию. Я не уверена, что президент США, кто бы ни занял эту должность, пойдет на такую авантюру.

– Фактически, вы исключаете возможность атаки на Иран?

– Нельзя сказать, что мы все застрахованы от войны. История знает такие случаи, когда лидеры крупных держав совершали не вполне обдуманные поступки. Мне грустно слышать, когда говорят, что «альтернативы миру нет». Война всегда является альтернативой миру, и те люди, которые верят в безальтернативный мир и пытаются привить эту идею другим, играют в опасную игру.

Если говорить о чисто военном аспекте, нельзя не учитывать, что Иран и Сирия – довольно хорошо вооруженные страны с немалым военным потенциалом. При всех недостатках ментальности, а может какой-то восточной безалаберности, если допустить, что таковая имеется, и Сирия, и ИРИ обладают мобилизационным типом общества. Они готовы к агрессии.

Но, в любом случае, операция в Иране возможна. Мы с вами не в ИРИ, не в США. Предположим, что есть некие транснациональные силы, у которых есть свои спецслужбы, частный военный контингент. На Ближнем Востоке общая численность контингента таких формирований составляет около 60 тысяч человек. В их состав входят люди с британскими, американскими, израильскими и многими другими паспортами, но это не суть важно. Совсем не сложно представить, что представители данных структур, безотносительно к цвету корочки и печатям в паспортах, устроят такую провокацию.

Если в какой-то момент интересы США потребуют интервенции в Иран, метод с провокацией может быть взят на вооружение. Есть один любопытный документ, добытый и опубликованный еще во времена СССР. В тексте говорилось о том, что в случае необходимости можно лишить жизни несколько граждан США, американцев, чтобы затем воспользоваться этим в государственных целях.

Этот документ долгое время считали фальшивкой КГБ, все поднимали его на смех. Но лет 10-11 назад после 11 сентября одного из бывших директоров ЦРУ в возрасте за 90 лет спросили о нем. «Действительно ли существует такой документ?», – ответ на этот вопрос был просто потрясающим: «Я не могу утверждать, что его нет». Такие вещи всплывают наружу нечасто, и раскрывают их люди, которым уже нечего терять. Ни для кого не секрет, что американскому народу можно «запудрить мозги», устроив нечто подобное.

Если посмотреть на вопрос с несколько иной точки зрения, сегодня в эпоху глобализации налицо процесс десуверенизации государств. Его можно проследить на многих примерах – Югославия, Ирак, Афганистан… Все эти операции стали возможными, потому что мир сильно изменился, и Ялтинские соглашения частично отошли в архив. Этому процессу, по большому счету, сопротивлялись всего несколько стран, крупными из которых являются Китай и Иран. По сирийскому вопросу, например, Китай четко высказал позицию. Это не значит, что политика Пекина не может измениться, и Китай не поступит точно так же, как поступил в случае с Ливией, но, все-таки, позиция достаточно твердая, четкая. Россия в фарватере Китая делает такие же заявления.

Это насчет внешних игроков. В регионе же жестким противником Ирана является Саудовская Аравия, но там у самих полно проблем со своими соседями. Недавно они пытались совершить переворот в Катаре, провалились, да и Бахрейн, уж будьте уверены, имея у себя шиитов, не особо спит и видит господство Саудовской Аравии у себя над головой. Примечательно, что тот же Катар как раз против военной операции в Иране. Пакистан? Это государство вообще заявило, что при необходимости применит ядерное оружие. Не будем забывать про отношения Пакистана с США и Саудовской Аравией, которые сильно испортились в последнее время.

Таким образом, в регионе основным интересантом в этом вопросе является Саудовская Аравия, вне региона – США. Но что такое США? Это, условно говоря, страна-пилот, в которой зарегистрировано большинство транснациональных компаний, и именно они заинтересованы в проведении военной операции против Ирана. Вот две составляющие, которые «формируют» сценарий удара по Ирану.

– Спикер парламента Ирана Али Лариджани в конце мая заявил, что если западные страны начнут военную операцию против Сирии, Иран нанесет удар по Израилю. Каково ваше мнение на этот счет, может ли такая позиция Ирана спровоцировать эскалацию ситуации вокруг него самого?

– В реальности сегодня проведение военной операции против Сирии не вполне возможно – это факт, медицинский. Кроме того, против этой операции выступает Израиль, причем довольно жестко. Это не из-за безграничной любви Тель-Авива к Дамаску, а из чисто прагматических соображений. Дело в том, что Лариджани отлично знал это, когда выступал с такими заявлениями. Это язык дипломатических угроз. Спикер иранского парламента лучше нас с вами информирован о ситуации. Кроме того, он знает, что Израиль будет лоббировать свою позицию по всему миру, в частности, в США.

– Но с другой стороны в СМИ регулярно появляется информация о том, как людей в Иране арестовывают за совершенно невинные, на наш взгляд, вещи, казнят без суда и следствия?

– Понимаете, нельзя разглядывать под микроскопом одну страну и закрывать глаза на произвол в другой. США – основной критик всего, что творится в Иране, и вы думаете, что там всего этого нет? Единственная разница в уровне вуализации тех же политических преследований, судебных разбирательств с политической подоплекой… Просто там научились оформлять абсолютно политические разбирательства в виде имущественных споров, «выявления факта» неуплаты налогов и так далее. Нужно быть совсем слепым, чтобы этого не видеть.

Более того, сегодня в США принимаются документы, которые текстуально практически переписаны с документов Третьего рейха. Может, дату поменяют, название города, выкинут часть предложения. И нарушения прав человека, смертные казни, политические убийства и преследования по политическим мотивам – все это есть в тех же США, и в других странах, которые считаются относительно свободными. Да и вообще, то, что на сегодняшний день представляют собой США, – есть прямая противоположность того, о чем мечтали отцы-основатели этой страны. В самих Штатах есть достаточно крупные фигуры, которые говорят об этом вслух.

Забудем про США, посмотрите, что творится в Саудовской Аравии. Иран и рядом не стоит, отдыхает и нервно курит бамбук в сторонке. Возьмем Турцию – там что, демократия? Давайте прямо скажем: все эти разговоры – не что иное, как чистой воды пропаганда. Это есть везде – власть пытается свои проблемы решить просто, но если есть общество, то это ей не удается.

Полный текст

Իրանի վրա հարձակվելու համար ԱՄՆ-ն կարող է սպանել սեփական քաղաքացիներին. Հարցազրույց

Кто сейчас в новостях не слышал сообщения о террористической атаки на евреев в Болгарии, кто не знает, что евреи в Европе подвергаются атакам каждый день? В феврале 2012 года, норвежская газета Aftenposten сообщила об исходе евреев из страны. Анна Сендер (Anne Sender), президент еврейской общины в Норвегии заявила, что одна из главных причин: «Многие иммигранты приносят антисемитизм из своих стран. Позорно то, что никто не выступает против них в этой стране».

Кто сейчас в новостях не слышал сообщения о террористической атаки на евреев в Болгарии, кто не знает, что евреи в Европе подвергаются атакам каждый день? В феврале 2012 года, норвежская газета Aftenposten сообщила об исходе евреев из страны. Анна Сендер (Anne Sender), президент еврейской общины в Норвегии заявила, что одна из главных причин: «Многие иммигранты приносят антисемитизм из своих стран. Позорно то, что никто не выступает против них в этой стране».  Мусульманские мигранты целенаправленно выживают «этнических датчан» из определенных районов, стремясь к «культурному однообразию» в местах проживания. Об одном из таких мест – районе Воллсмоссе в третьем по величине городе Дании Оденсе – пишет скандинавский портал

Мусульманские мигранты целенаправленно выживают «этнических датчан» из определенных районов, стремясь к «культурному однообразию» в местах проживания. Об одном из таких мест – районе Воллсмоссе в третьем по величине городе Дании Оденсе – пишет скандинавский портал  Канал

Канал

В суде выяснилось то, что для нас с вами уже не секрет: достаточно одной подписи бюрократа из ювенальных органов, чтобы разрушить судьбу ребенка и жизнь родителей. Достаточно рецепта педиатра, чтобы государство насильно пичкало ребенка опаснейшими медикаментами.

В суде выяснилось то, что для нас с вами уже не секрет: достаточно одной подписи бюрократа из ювенальных органов, чтобы разрушить судьбу ребенка и жизнь родителей. Достаточно рецепта педиатра, чтобы государство насильно пичкало ребенка опаснейшими медикаментами.

– Любая военная операция против Ирана должна быть подготовлена, это как беременность – нужно девять месяцев. Если удар и будет, то, ориентировочно, он возможен только в августе. Но уже в ноябре в США пройдут президентские выборы. Сомнительно, чтобы власти США на этом фоне решились бить по Ирану. Кроме того, против военной операции выступает сам глава Пентагона Леон Панетта, о чем он неоднократно заявлял.

– Любая военная операция против Ирана должна быть подготовлена, это как беременность – нужно девять месяцев. Если удар и будет, то, ориентировочно, он возможен только в августе. Но уже в ноябре в США пройдут президентские выборы. Сомнительно, чтобы власти США на этом фоне решились бить по Ирану. Кроме того, против военной операции выступает сам глава Пентагона Леон Панетта, о чем он неоднократно заявлял.

Итак, первая причина кризиса евро: Европа, особенно ее юг, привыкла жить на экономическом росте, основанном на заемных средствах. Таким образом, страны аккумулировали пузырь «плохих кредитов» подобно американским банкам, спровоцировавшим мировой кризис 2008 года.

Итак, первая причина кризиса евро: Европа, особенно ее юг, привыкла жить на экономическом росте, основанном на заемных средствах. Таким образом, страны аккумулировали пузырь «плохих кредитов» подобно американским банкам, спровоцировавшим мировой кризис 2008 года.

Результаты исследований, проведенных учеными Гарвардского университета в сотрудничестве с медиками Бостонской педиатрической больницы, свидетельствуют о том, что любящая семья, в которой растет ребенок, способствует развитию его мозга и расширяет интеллектуальные возможности.

Результаты исследований, проведенных учеными Гарвардского университета в сотрудничестве с медиками Бостонской педиатрической больницы, свидетельствуют о том, что любящая семья, в которой растет ребенок, способствует развитию его мозга и расширяет интеллектуальные возможности.  Возникает вопрос: зачем нужны все эти вроде бы многочисленные эксперты по международной геостратегии, которыми вообще-то должны быть окружены европейские правительства? Как получилось, что ни один из них не представил своему правительству анализа, подвластного перу любого политического журналиста, который интересуется развитием кризиса на Ближнем Востоке и в Персидском заливе?

Возникает вопрос: зачем нужны все эти вроде бы многочисленные эксперты по международной геостратегии, которыми вообще-то должны быть окружены европейские правительства? Как получилось, что ни один из них не представил своему правительству анализа, подвластного перу любого политического журналиста, который интересуется развитием кризиса на Ближнем Востоке и в Персидском заливе?  Мы докатились до того, что нравственность воспринимается как анахронизм и слюнтяйство. Если спросить молодых, какова их главная цель в жизни, они скажут: "Наслаждаться". От них не услышишь слова "жертвовать".

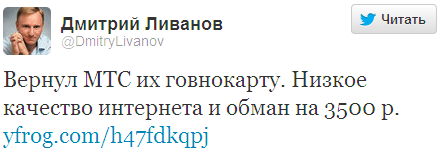

Мы докатились до того, что нравственность воспринимается как анахронизм и слюнтяйство. Если спросить молодых, какова их главная цель в жизни, они скажут: "Наслаждаться". От них не услышишь слова "жертвовать". Глава Министерства образования и науки России Дмитрий Ливанов заявил, что руководящие посты в отечественных вузах должны занять бизнес-ориентированные специалисты, которые помогут сделать высшее образование практичным и удовлетворяющим запросам работодателей.

Глава Министерства образования и науки России Дмитрий Ливанов заявил, что руководящие посты в отечественных вузах должны занять бизнес-ориентированные специалисты, которые помогут сделать высшее образование практичным и удовлетворяющим запросам работодателей.

Экономист Международного валютного фонда Питер Дойл (Peter Doyle), проработавший в организации более 20 лет и до недавнего времени возглавлявший подразделения по Швеции и Дании, обвинил Фонд в сокрытии информации о финансовом кризисе. По словам Дойла, МВФ "систематически скрывал информацию о положении дел в мировой экономике", что в итоге привело к финансовому кризису 2008 года. Дойл заявил, что ему весьма стыдно за тот факт, что его собственное имя у общественности ассоциируется именно с Международным валютным фондом.

Экономист Международного валютного фонда Питер Дойл (Peter Doyle), проработавший в организации более 20 лет и до недавнего времени возглавлявший подразделения по Швеции и Дании, обвинил Фонд в сокрытии информации о финансовом кризисе. По словам Дойла, МВФ "систематически скрывал информацию о положении дел в мировой экономике", что в итоге привело к финансовому кризису 2008 года. Дойл заявил, что ему весьма стыдно за тот факт, что его собственное имя у общественности ассоциируется именно с Международным валютным фондом. Словарь

Словарь  На фоне событий в Сирии мне искренне недостает голосов тех лоббистов, которые требовали немедленной передачи Голанских высот Сирии.

На фоне событий в Сирии мне искренне недостает голосов тех лоббистов, которые требовали немедленной передачи Голанских высот Сирии.  Почему ребенок плохо учится? Почему он такой дерганый, неусидчивый – заставить заниматься невозможно? А когда ему что-то пытаетесь объяснить, он вас просто не слышит…

Почему ребенок плохо учится? Почему он такой дерганый, неусидчивый – заставить заниматься невозможно? А когда ему что-то пытаетесь объяснить, он вас просто не слышит…